ROMA

QUATTROCCHIO CAPORIONI E CONSERVATORI

FARMACIA QUATTROCCHIO 1537

CAMPIDOGLIO

CASE

DEI QUATTROCCHIO

DONAZIONI DI FLAMINIO

QUATTROCCHIO

VILLA QUATTROCCHI

BEATI

MARIA E LUIGI BELTRAME QUATTROCCHI

ELENCO

FAMIGLIE NOBILI ROMANE

MP3-LE-COLLINE

Cartari Febei - Archivio di Stato di Roma:

Quattrocchio di Roma e d'Amelia. Arma: "D'oro con un'aquila nera ed un triangolo partito in canaletto, la parte superiore d'oro con quattro occhi umani dei propri colori, l'inferiore rombeggiata di rosso e d'oro". Antichi e nobili Signori di Roma - (come da Catalogo Romani de Calvis di Alphonsus Ceccarelli - ex libro manoscritto di Guglielmo Cardelli e Fanutio Campana in Biblioteca Vaticana "Paulus de Quattuor Oculis" in registro Nicolai Laurentij de seguacibus tribunij - Papa Urbano VI - (anno 1382) e Nobili moderni di Amelia.

Titolo nobiliare:Antichi e Nobili Signori di Roma- Conti Palatini - Cavalieri Aurati.

Notizia della Famiglia Boccapaduli patrizia romana ordinata e distesa da Marco Ubaldo Bicci Censore dell'Accademia Teologica dell'Arciginnasio Romano - Roma 1762

CRACAS - DIARIO DI ROMA - 1890 (cose vecchie e nuove)1408-1410

Dello Rione de ponte (id.). Notasi un figlio

« de menico 4 occhi », cioè

Quattrocchi.

A proposito del Cerimoniale delle pompe ufficiali del ludum in Agone 1°

andava sempre Trastevere, ultimo Monti. Partecipavano 10 cavalieri dai 10 rioni

fra i quali si trova un figlio di Domenico Quattrocchi.

Archivio della R. Società

romana di storia patria - Pagina 84

di R. Società romana di storia patria - 1891

Trovo Cecchus (Francesco) Quatuoroculi in questa lista proveniente dall'Archivio della R. Società Romana di storia patria del 1891.

ARCHIVIO CAPITOLINO "IL CREDENZONE ROMANO"

FAMIGLIA QUATTROCCHIO - 1495 - 1580

LE NOTE DEL CREDENZONE SONO RIPORTATE ANCHE NELLA BIBLIOTECA VATICANA: ALPHONSUS CECCARELLI - TOMO 1

"Quattrocchij Signori" ex libro manoscritto D.nj Guillelmi Cardelli, et Fanutio Campana - cap. 6

idem Ceccarelli - tomo 3 - foglio 204 - idem Ceccarelli tomo 3 - foglio 209 "Quattrocchij nobili et antiqui Signori" Catalogo Romani De Calvis.

In altro libro, manoscritto, di Gulielmi Cardelli e' riportato: "Romano tempore Massimi".V.pp et Sigismundo Cesare Germano Imperatore ordinem alphabeti sic notata aut nobilium romane nomina et sic ad litteram resempsimen: Quattrocchij a pag. 80.

Fanutio Campana sempre in sopraddetto manoscritto riporta il nome Quattrocchij in un elenco di famiglie nobili romane - pag. 71

N.B.: dal Ceccarelli tomo 3 foglio 209 e' riportato quanto ricavato dal Catalogo Romano De Calvis - pag. 206 "Catalogus Nobilium Familiare Romane" facta tp e pp. Urbani VI circa anno domini 1382".

Queste notizie sono ricavate dalla "Cronica di Pietro Caffarello".

Chiesa di S.Rocco - Testamento di Iacobi de Quatrocchius de Talegio

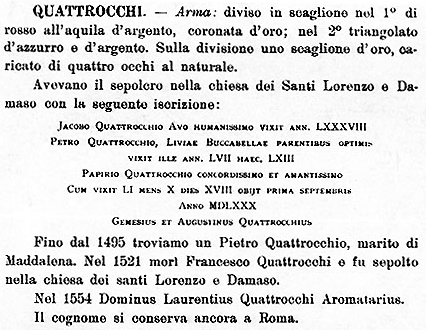

Tratto da: "Storia delle famiglie romane" Amayden

Repertori di Famiglie. di Domenico Jacovacci - tomo 5 -ottoboniani lat. 2552- Biblioteca Vaticana:1521 - 19 ottobre - ----In detto catasto S.mi Salvatoris.

Franciscus Quattrocchj de Rocchinis ...... in San Lorenzo in Damaso (all'ingresso secondario ex entrata principale, lato destro, appena si entra) si trova la lapide sepolcrale, ivi ubicata in seguito al restauro del pavimento della Basilica con la seguente scritta: FRANCISCUS ROCHINUS COLLECTOR PLUMBI PA. ROM. QUI CUM OB SINGULAREM VIRTUTIS INTEGRITATEM A BERNARDINA DE ANULO CONGIUNTI CARISSIMA DILIGERENTUR HOC TUMULO DECORATUS EST ANNO LV EGIT DIE VERO XXVII DECEMBER IN VITAM REDUT MDXX.

Fino dal 1495 troviamo un Pietro Quattrocchio, marito di Maddalena. Nel 1521 morì Francesco Quattrocchio de Rocchino e fu sepolto dalla moglie Bernardina (Altoviti? lo stemma inquartato di Francesco ricorda l'arma degli Altoviti) nella chiesa dei Santi Lorenzo e Damaso.Nel 1554 Dominus Laurentius Quattrocchio Aromatarius.

Dall'Archivio Capitolino

risulta che Giacomo

Quattrocchio fu seppellito nella cappella

di San Rocco nella Chiesa

di S. Rocco l'8 luglio 1525 - quando la Chiesa

di S. Rocco ha cessato di essere Chiesa parrocchiale i registri sono

stati trasferiti in S. Lorenzo in Lucina.

NOTA: San Rocco, a cui è vicino l'ospedale fondato dal cardinale Antonmaria

Salviati per le vergognose partorienti. Nella Chiesa di

S. Rocco si riuniva l'Ordine dei Farmacisti

e Speziali.

Il giorno 1 settembre 1575, a causa delle frequenti esondazioni del Tevere, Jacopo - Giacomo fu trasferito nella nuova cappella sepolcrale dei Quattrocchio presso la Chiesa dei Santi Lorenzo e Damaso di fronte all'altare di S. Carlo Borromeo.

Pietro Quattrocchio, Livia Buccabella ( Boccabella o Boccapaduli ) parentibus optimis vixit ille anno LVII. Hac LXIII

Notizia della Famiglia Boccapaduli patrizia romana ordinata e distesa da Marco Ubaldo Bicci Censore dell'Accademia Teologica dell'Arciginnasio Romano - Roma 1762

Altro Pietro Quattrocchio, è marito di Livia Di Nardo Imparentati con i Bonadies , i Bonaguris , gli Amadei , i Paloni , i Cardelli e i Foschi .

S. BENEDETTO IN PlSCINULA

"PERSONAGGI SEPOLTI A S. BENEDETTO IN

PlSCINULA" DEL P. ABBATE D. COSTANTINO CAETANI

"..li'6 Giugno 1598 morse Madonna Livia Boccabella in casa del Signor Tarquinio Santa Croce di febre et vecchiezza, fu sepelita in Santo Benedetto li 13 Febraro 1600.." Vedova di Pietro Quattrocchio morto nel 1557

Papirio Quattrocchio concordissimo, et amatissimo cum vixit annos LI mesi dieci e giorni 18. obijt prima septembria anno MDLXXX da "Repertori di famiglie" di Domenico Jacovacci - tomo 5.

In Santa Maria del Popolo - Lapide Moscabuffi (Mactabuffi)- anno 1435 - una Quattrocchio.

Tratto da "Repertori di Famiglie" di Domenico Jacovacci - Tomo 5 De Quattrocchij - In catasto S.mi Salvatoris.

- Maddalena, moglie di Pietro Quattrocchio e' sepolta in S.Andrea de Funarijs. Da questa unione nacquero due figlie: Virginia e Lucrezia. Pietro si sposa in seconde nozze con Livia Boccabella (Boccapaduli). Da cui naquero 3 figli :Papirio ,Gomezio e Agostino.Muore nel 1557 come da testamento del notaio Gasparre Raisdettus - tomo 596 della prima sezione.

Informazioni tratte da "Roma nel '500-Rione Ponte" II volume pag. 14 autore: Pietro Fornari conservato nella Sala Manoscritti e Scritti Rari della Biblioteca di Stato di Roma Vittorio Emanuele II

Famiglia Quattrocchio

- Furono caporioni (Rione di Ponte S. Angelo): Pietro

nel 1543 - Mario nel

1558 - Gometio nel 1559/1565 e Primo Conservatore

nel 1583- Agostino (Ripa) nel 1570 e Secondo

Conservatore nel 1586 - Patrizio Caporione

nel 1586 - Papirio fu Sindaco del Senato

e Popolo Romano nell'anno 1570 e Maestro Giustiziere nel 1572.

1561 - Conservatori: Luca Peto, Giacomo Staglia, Marsilio Cafani, Papirio

Quattrocchio.

Le fontane di Roma - di Cesare D'Onofrio

- 1986

A pag. 195:.. Consiglio comunale: il negozio

della conduzione a Roma dell'acqua da Pantano alle fontane pubbliche sulla Piazza

delle Terme di Diocleziano. " Gometio Quattrocchio,

uno dei due Conservatori che avevano partecipato alla seduta della Congregazione,

il giorno seguente riferiva in Campidoglio in sede di Consiglio segreto:.....

Considerazioni storiche, fisiche, geologiche, idrauliche,..- di Carlo Fèa - 1827

DALL' ARCHIVIO CAPITOLINO .

Num. 1.

- Resolutio Congregationis super fontibus de insinuanda ex mente SSmi Populo

Romano conductione aquae ab ejus origine pro constituendis publìcis fontibus

in platea Capitolina, et alii. Die 26. maii 1583

- .Apud sedes ill.mi , et r.mi d.ni card. Maffei : ill.mus , et r.mus d.nus

cardinalis Maffaejus , ill.mus, et rr.mus cardirnalis sancti Sixti, ill.mus

et r.mus d.nus cardinalis Medices, illmus dnus Rodulphus Bonfiolus Thesaurarius

generalis. Illmi DD. Cometius Quattrocchius , Vincentius

Americus conserv. Alexander Juvenalis prior, rmus dnus Mutius Passamontius illmi,

et rmi domini Camerarii locumtenens , Hieronymus Alterius , Paulus Bufalus viarum

magistri , Hortentius Frangepanius , Stephanus Paparonius , Fabius Sanctacrucis

, Mutius Matthejus deputati , Fulvius Amadejus commissarìus generalis

fontium . DECREVERUNT : omissis etc. Tandem, quod illmi dd. Cons. EX MENTE ssmi

D. N. populo Romano insinuent , conductionem aquae e pantanis Griphii, faciendam

, illique exponant , ut declarent pro FONTIBUS PUBLÌCIS in montibus ,

et PLATEA CAPITOLINA conficiendis , quantam quantitatem aquarum recipere intendant

- ut conductores certam habeant spem illius erogationis , postquam super plateam

b. Virginis Mariae Angelorum conducta fuerit . Duosque probos viros insistentes

nominent juxta seriem literarum apostolicarum etc. Resolutio consilii secreti

magistratus et consiliarìorum pop. Romani de emendis centum unciis aquae

, de qua num. 1 pretio scuti 5oo. pro qualibet uncia , ad effectum de quo supra

. 27. maii 1583. - Consilium secretum , per mandatarios

publicos , dimissis cedulis , pro secunda vice , ad VI. kal. junii convocatum

, nobisque Horatio Fusco , et Vincentio Martholi sacri senatus scribis , apud

Lovium palatii Capitolini relatum , in quo intervenere :

Capita Regionum. Alexander Juvenalis prior , Pompejus Rubeus , Ludovicus

Albertonius , Annibal Corona , Gregorius Nichilchinus , Fabius Figliucius ,

Julius Soderinus ,Officiales , Dominicus Heruccius , Jo. Baptista Vallatus ,

Paulus Mutianus , Antonina Sanctius , Nicolaus Pirotus . Consiliarii, Hieronymus

Alterius , Paulus Bufalus , viarum magistri, Antonius Maccantius , Balthaxar

Cincius , Jacobus Rubeus etc. Et denique sequuntur alii usque ad numerum 15.

consiliarorum .Quibus considentibus illmus dominus Cometius

Quattrocchius primus cons. cum praesentia , et voluntate illmorum dd.

Ascanii Bufali , et Vincentii

Americi ejus collegarum sic proposuit : Magnifici signori . Jeri illmi

, e rmi signori Cardinali sopra le fonti , ne dissero nella congregazione, che

N. S. desiderava grandemente , che si conducesse l'acqua di pantano di Griffi

, la quale secondo la livellazione fatta , viene alta sopra la piazza di Termine

più di 15. palmi; e che si sono trovati mercanti , ed altri , quali a

tutte loro spese vogliono condurre detta acqua : il che conosciutosi da N. S.

quanto sia utile al publico, ed al privato, e col tempo causerà l'abitazioni

nel detto , ed altri luoghi della città ; e che si è convenuta

con l'appaltatori , che condotta , che sarà detta acqua , la possano

vendere 5oo. scudi l'oncia , e non più, siccome nel breve sopra ciò

spedito si contiene ; ma perchè l'appaltatori non possono , nè

vogliono condurre quest'acqua , se non veggono il smaltimento di essa ; per

questo detti illmi , e rmi signori Cardinali visto tanto utile evidente a questa

città ne esortano a prendere una buona quantità , e far 4. o 5.

fonti pubbliche , e una principalmente nella piazza di Campidoglio per utile

pubblico : il che abbiamo voluto riferire alle signorie vostre , acciò

risolvino quello , che sia d'utile , ed onor pubblico in questo negozio. Quibus

auditis , et mature discussis ex s. c. una omnium sententia decretum est , quod

facta hujusmodi aquae conductione per appaltatores in lite nominatos , super

platea Thermarum Diocletianarum , beatiss. Virginis Mariae Angelorum nuncupata

pro fontibus publicis , et praecipue in regione Montium arbitrio extruendis

, capiantur per Romanum pop. ex aqua praedicta unciae centum , pretio in litteris

apostolicis desuper expeditis expresso pro usu publico, et publicis plateis,

et non alias applicandi , et convertendi : quodque pretium et pecunia in dictis

unciis ceutum aquae erogandum ( de licentia tamen , et voluntate praelibati

S.D.N. ) , cui etiam populi Romani nomine de praemissis humiliter supplicetur

, sumantur ex venditione quingentorum locorum super monte, et gabella carnium

urbis , erigendor. et per pop. ut moris est vendendorum , et prout in conductione

Aquae virginis fact. extitit : et quod juxta seriem , et tenorem dictarum litterarum

, deputentur duo,qui operi, et conductioni praedictae insistant : conductor

, impensis remunerand. : idque publico consilio ( cui remittitur) insinuetur

.

Omissis etc. firmati : Cometius Quattrochius

Conserv. Vincentius Americus Conserv.

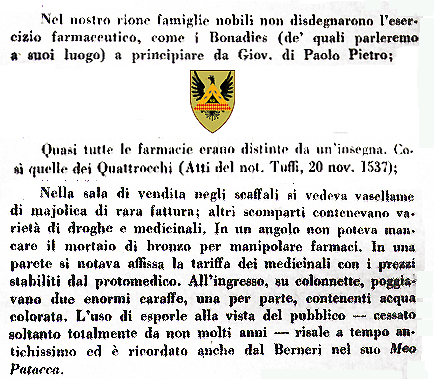

pag. 21:nel nostro rione le famiglie nobili non disdegnavano l'esercizio farmaceutico e bancario.

A pagina 22: quasi tutte le farmacie erano distinte da un'insegna.

Cosi' quelle dei Quattrocchio. (Atti del Notaio Tuffi 20 novembre 1537)

The Nobility of Rome, 1560-1700

Di Richard Joseph Ferraro

Laurentius Quattrocchio Aromatarius compare nell'anno 1545 sul libro:

LES COLLECTIONS D'ANTIQUES

DES MEDICIS. - Mémoires de l'Institut impérial de France, Académie

des inscriptions

di Académie des inscriptions & belles-lettres (France) - 1833

Firenze, 5 febb. 1579. Lorenzo Quattrocchi (alias Dominus Laurentius Quattrocchio Aromatarius a Roma anno 1554) spedisce a M. Lorenzo Spinelli un mortaro di porfido col suo pestello. Pagina 163

Dal Primo volume "Iscrizioni delle chiese e di altri edifici di Roma" pubblicato da Vincenzo Forcella nell'anno 1869 e' riportato: "al termine della grande scala che immette alla Piazza del Campidoglio, alla base della Statua di Polluce vi e'una lapide con sopra scritti i nomi dei Conservatori in carica nell'anno 1583: GOMETIO QUATTROCCHIO - ASCANIO BUBALO - VINCENTIO AMERICO . Gli stemmi dei Conservatori sono stati conservati fino al 1956 nella Cappella del Palazzo dei Conservatori.

ISCRIZIONE ALLA BASE DEL PILASTRO DEL DIOSCURO POLLUCE IN CAMPIDOGLIO (Roma)

Foto di Paolo de Manincor

In biblioteca del Campidoglio, dal libro delle "Iscrizioni delle chiese ed altri edifici di Roma" pubblicate da Vincenzo Forcella - volume 1 - anno 1869, e' riportato:

"Al termine della grande scala che immette alla Piazza del Campidoglio, alla base della statua di Polluce, vi e' una lapide con sopra scritti i nomi dei Conservatori in carica nell'anno 1583 - Gometio Quattrocchio - Ascanio Bubalo Cancellario - Vincentio Americo".

GUIDE RIONALI

DI ROMA - CAMPITELLI - PRIMA PARTE

a cura di Carlo Pietrangeli

Sopra l'ingresso della Cappella nel Palazzo dei Conservatori. Gli stemmi appartengono agli stessi tre conservatori.

Nota: i sopraddetti stemmi segnalati dal Forcella, in seguito ai restauri eseguiti intorno agli anni '50, sono stati sostituiti con stemmi di altri Conservatori...

Sempre da "le iscrizioni delle chiese" del Forcella viene segnalato uno stemma del Conservatore Gometio Quattrocchio nel Palazzo Senatorio in Campidoglio.

STEMMA DI GOMETIO (GOMEZIO) QUATTROCCHIO DESCRITTO NEL LIBRO DEL CAMPIDOGLIO

CHE RACCOGLIE GLI STEMMI DI TUTTI I CONSERVATORI

Arma: diviso in scaglione nel primo di azzurro all'aquila d'argento, coronata d'oro; nel secondo triangolata di rosso e d'argento. Sulla divisione uno scaglione d'oro caricato di quattro occhi al naturale.

Anche il bassorilievo dello storione riporta i tre stemmi dei Conservatori del 1583.

BIBLIOTECA VITTORIO EMANUELE II

STORIA DIPLOMATICA DI SENATORI DI ROMA

DI FRANCESCO VITALE

Nel secondo volume e' riportato lo Statuto emanato da Papa Gregorio XIII nell'anno 1583 (da allora rimasto sempre in vigore) col quale era imposto al Senatore (candidato) di giurare nelle mani dei tre conservatori e poi nelle mani del Papa. Poiche' nello stesso anno era in carica come Primo Conservatore Gometio Quattrocchio fu il primo a ricevere nelle proprie mani il giuramento del prescelto Senatore Conte Segni che, in seguito, lascio' tale investitura perche' eletto Vescovo.

Libro d'oro del Campidoglio (Roma edizione 1893)

Nell'elenco dei Conservatori di Roma sono riportati: Gomezio Quattrocchio Primo Conservatore nell'anno 1583 e Agostino Quattrocchio Secondo Conservatore nell'anno 1586.

RODOLFO LANCIANI - STORIA

DEGLI SCAVI DI ROMA E NOTIZIE INTORNO LE COLLEZIONI ROMANE DI ANTICHITÀ

Volume Secondo (a. 1531-1549) ROMA

ERMANNO LOESCHER & C.o (bretschneider e regenberg)

Librai-Editori di S. M. la Regina d'Italia 1903

Nel 1583, seduta dell'8 marzo decretum est prò perfectione palati! Capitolini

et ornamento statuarum perficiendo capessendas esse duas figuras marmoreas per

dnum Vincentium Stampam et alteram per dnum Hieronimum Picum oblatas «

. Si propone una Commissione per esaminare e riferire. Ambedue questi personaggi

sono noti come appassionati collettori o negozianti di opere d'arte, e di antiche

iscrizioni. Avrò occasione di descrivere i loro antiquari nella seconda

parte del terzo volume. Nel terzo trimestre dello stesso anno i Conservatori

Quattrocchi, del Bufalo

e Americi collocarono « in museo

capitolino colosseas protomes Traiani et Antonini Pii « (Forcella, 77).

Pare che in questi ultimi anni di Gregorio XIII si fosse manifestata tra i gentiluomini

romani la stessa epidemia del vendere ad ogni costo, della quale abbiamo avuto

tanti altri casi nei tempi nostri. Il Comune di Roma, non sapendo a quale santo

rivolgersi, prende un provvedimento alla moderna, il più inefficace fra

tutti: nomina cioè (20 giugno 1583) una Commissione d'inchiesta composta

di Tommaso Cavalieri, Andrea

Velli, Girolamo Paparoue, Paolo

Fabi, e Pier Tedallini, raccomandando loro

« quod statuas et marmoreas figuras magci dìii Octavij Capranica

et aliarum particularium personarum vendere volentium videant, perspiciant,

et considerent » Della Commissione e del suo operato non si trova altra

traccia nei documenti del tempo. Nella seduta seguente del 19 dicembre 1584

Ottavio Formicini, anche a nome di Orazio

Bongiovanni e Angelo del Bufalo, propone

che sia condotto a termine il restauro del Castore e del Polluce, in capo alla

Cordonata, restauro sospeso da qualche tempo per mancanza di fondi. Propone

sopperirvi coi proventi dell'affitto del protonotariato di Ripa. La proposta

è approvata nel Consiglio pubblico del 20. Tuttociò dimostra che

le iscrizioni Forcella, tomo I, p. 42, n. 78, incise nei piedistalli dei Dioscuri,

non dicono il vero, o piuttosto dicono che i Conservatori

Quattrocchi, del Bufalo

e Americi fabbricarono quei pesamenti

nel 1583, ma non vi misero sopra i colossi. Molto più che ho trovato

nelle carte del notaio Gerolamo Arconio (A, S. C. IV, tomo 104, e. 161) l'atto

ufficiale di consegna « di uno delli Giganti

ciò di Castore e Polluce

in cima della scala del foro del Camp." » a. M° Gio : Ant*' :

Valsoldi, fatto il 12 d'agosto 1594, perchè egli lo restaurasse al prezzo

pattuito di scudi 450. Pure nel 1584 fu collocata

sulla balaustrata della piazza « columnam milliariam primi ab urbe lapidis

indicem » (Forcella, n. 81-82). Le serviva di piedistallo l'ara di Adriano

CIL. VI, n. 967 a, sui fianchi della quale furono due volte incisi i nomi dei

consiglieri Magarozzi, Gualtieri

e Capocci. A costoro si deve anche l'acquisto e

il trasferimento della statua di Baccante

(Forcella, n. 83), che ora si trova sulla sinistra del vestibolo del palazzo.

Nel seguente anno 1585 i Conservatori domandarono al card. Guastavillani, ca-

merlengo, il permesso di scavare dalla parte del clivo capitolino in cerca di

materiali da costnizione. La « licentia effodiendi

prò Pop.® Rom.*> et diìo lohanne Margano museo capi- fu

rilasciata il 12 settembre, ed è del seguente tenore: Dno loanni Margano

Rom. "Humilibus nomine Incliti S. P. Q. R. nuper nobis moti etc, eidem

populo Romano specialem gratiam facere uolentes De mand** in ascensu Montis

Capitolini prope palati um 111.' D. Senatoris (citra lesionem d. palatij) eiusdem

P. R. nomine effodere et quoscimq. lapidea marmoreos Tiburtinos offiticos (?)

porfireticos et alteriiis cuiuscunq. speciei eia- uare ac in seriiitiiim Palatij

et fabrice Capitoline conuertere libere possis harum serie facult.'" impertimur.

Volumus tamen quidquid inuentum fuerit Dflo Horatio Boario Commissario a nobis

deputato fideliter denunciare tenearis » . (Provv. Camerl. a. 1585, e.

175' A. S.). Il 13 ottobre 1586 apparisce per la prima volta nei verbali la

faccenda delle statue di mons. Adriano Fusconi,

vescovo di Aquino, il nome del quale rimarrà sempre legato a quello del

Meleagro Vaticano. Pare che questo illustre raccoglitore

avesse conceduto al pò. ro. per testamento un non so quale diritto sulla

propria raccolta vincolata in fidecommesso: ma l'espressione dei verbali non

è chiara: « Confirmatum fuit decretum secreti consilii super fidei

commisso statuarum d. Adriani Fusconij episcopi Aquinatensis et data fuit potestas

Conseruatoribus eligendi duos nobiles qui diligenter curent uidere inuentarium

forsan factum " La più antica memoria di casa Fusconi

e del suo primo rappresentante in Roma, il dottor Francesco, si trova nel prot.

94 dell'Amanni a e. 251. « Ciim fuerit et sit quod als prò ampliatione

platee de farnesìo site ante palatium illmi dni petri aloisii de farnesio,

fuerint demolite due domuncule egregii artium et medecine doctoris Magistri

Francisci fusconi de Nursia » cet. Egli è

forse a causa di questa vicinanza di domicilio e di queste relazioni d'affari

che il Fusconi, già in fama per avere curato

Benvenuto Cellini (Vita, lib. I e. 84),

divenne archiatro di Paolo III. Vedi Marini, « Archiatri » tomo

I, p. 325. La posizione della casa, dove tanti tesori d'arte dovevano essere

col tempo raccolti, è indicata in un documento del 1554 in questi termini:

» Domus Amatorii de Penna sita prope plateam Farnesio rum, cui ab antea

est ipsa platea ab uno latere via queadicta platea tendit ad campum Flore, ab

alia parte coherent bona dui Ioannis Angeli Crivelli

et in conspectu habet palatium heredum quondam magistri Francisci

Fusconi de Nursia phisici (Not. Reydet, prot. 6165 e. 102 A. S.). Pare

che Francesco avesse un fratello di nome Vespasiano,

il cui testamento del 1557 (not. Amadei, prot. 33 e. 531) contiene notizie preziose

per la storia della famiglia. Il vescovo Adriano

era divenuto padrone del palazzo « in platea et conspectu palatii de Farnesio

« o nel 1554, o poco prima, poiché in una carta del 9 maggio di

quell'anno si fa già chiamare rev. d. Adrianus

Fusconus electus aquinatensis heres bo: me: magistri Francisci

Fusconii fisici eius patrui » (not. Amadei

prot. 29 e. 465 A. S.). Nel libro del monaco Celestino

Fortunato Ciucci, « Historie dell'antica città di Norsia

» a. 1650, p. 65 trovo questo passo: « Delli Fusconi

. . . Siasi come si vuole in ogni tempo uscirono da essa famiglia, segnalatissime

persone tanto nelle armi come nelle lettere .

AEDES CASTORUM - AEDES CASTORIS et POLLUCI o TEMPIO dei DIOSCURI

Il culto dei Dioscuri

nel Lazio è molto antico, come

ha rivelato il ritrovamento di una lamina a Lavinio

con dedica a Castore e Polluce.

lo stile fortemente grecizzante del reperto ha fatto supporre che il culto fosse

arrivato da una città della Magna Grecia,

probabilmente Taranto. Come in Grecia,

i due fratelli erano protettori dei cavalieri, che a quell'epoca erano composti

dalla sola aristocrazia.Fu sempre legato alla classe degli equites e probabilmente

dal tempio partiva la tradizionale parata degli equites (transvectio

equitum), istituita da Quinto Fabio Massimo

Rulliano nel 304 a.C. e che si teneva ogni anno il 15 luglio, anniversario

della battaglia. Le fonti citano che a Roma

un Tempio dedicato ai Dioscuri,

Venne promesso in voto dal dittatore Aulo Postumio Albo Regillense

nel 499 o 496 a.C. in seguito all'apparizione dei Dioscuri, che avevano

abbeverato i loro cavalli presso la fonte di

Giuturna dopo la battaglia del lago

Regillo. Venne dedicato nel 484 a.C. dal figlio di Postumio, nominato

duoviro per sovraintendere alla sua erezione. Situato nella zona del Circo

Flaminio, probabilmente collocato tra questo e la riva del Tevere:

in questa zona infatti, presso la chiesa di San

Tommaso ai Cenci, vennero ritrovate le due

statue dei Dioscuri attualmente collocate sulla balaustra

della piazza del Campidoglio.A

partire dal 160 a.C. fu adoperato come luogo di riunione del Senato e nello

stesso periodo davanti al tempio venne istituito un importante tribunale. Per

tutto il I secolo a.C. ebbe una funzione più di edificio pubblico, legato

alla vita politica, che di edificio religioso. Negli ambienti

aperti nel podio erano conservati i pesi e le misure ufficiali e alcuni di essi

erano utilizzati come "banche" o depositi. A causa dello stretto

spazio disponibile ebbe una pianta con cella disposta trasversalmente (come

il tempio di

Veiove sul Campidoglio

e il tempio della Concordia

nel Foro Romano). Secondo le ipotesi degli studiosi il tempio potrebbe

essere datato tra la fine del II e gli inizi del I secolo a.C. e la sua costruzione

essere forse attribuibile a Quinto Cecilio Metello

Pio, dopo il suo trionfo sulla Spagna

(71 a.C.): questa attribuzione sembrerebbe confermata dallo stile delle statue

attualmente conservate sul Campidoglio.

Tratto dall'elenco degli antichi Conservatori: 1561- Luca Peto, Giacomo Staglia, Marsilio Cafani, Papirio Quattrocchio.

STORIA DEGLI SCAVI DI ROMA E NOTIZIE INTORNO LE COLLEZIONI ROMANE DI ANTICHITA'

Rodolfo Lanciani - 1903

Nel 1583, seduta dell'8 marzo decretum est pro

perfectione palatii Capitolini et ornamento statuarum perficiendo capessendas

esse duas figuras marmoreas per dnum Vincentium Stampam et alteram per dnum

Hieronimum Picum

oblatas . Si propone una Commissione per esaminare e riferire. Ambedue questi

personaggi sono noti come appassionati collettori o negozianti di opere d'arte,

e di antiche iscrizioni. Nel terzo trimestre dello stesso anno i conservatori

Quattrocchio, del Bufalo

e Americi collocarono in museo capitolino colosseas

protomes Traiani et Antonini Pii (Forcella, 77). Pare che in questi ultirni

anni di Gregorio XIII si fosse manifestata tra

i gentiluomini romani la stessa epidemia del vendere ad ogni costo, della quale

abbiamo avuto tanti altri casi nei tempi nostri. II Comune di Roma, non sapendo

a quale santo rivolgersi, prende un provvedimento alia moderna, il piu inefficace

fra tutti: nomina doe (20 giugno 1583) una Commissione d'inchiesta composta

di Tommaso Cavalieri, Andrea Velli, Girolamo Paparone, Paolo Fabi, e Pier Tedallini,

raccomandando loro quod statuas et marmoreas figuras magci dfii Octavij Capranica

et aliarum particularium personarum vendere volentium videant, perspiciant,

et considerent . Della Commissione e del suo operate non si trova altra traccia

nei documenti del tempo. Nella seduta seguente del 19 dicembre 1584 Ottavio

Fornicini, anche a nome di Orazio Bongiovanni e Angelo del Bufalo, propone che

sia condotto a termine il restauro del Castore e del Polluce, in capo alia Cordonata,

restauro sospeso da qualche tempo per mancanza di fondi. Propone sopperirvi

coi proventi dell'affitto del protonotariato di Eipa. La proposta e approvata

nel Consiglio pubblico del 20. Tutto ciò dimostra che le iscrizioni Forcella,

tomo 1, p. 42, n. 78, incise nei piedistalli dei Dioscuri, non dicono il vero,

o pinttosto dicono che i Conservatori Quattrocchio,

del Bufalo e Americi

fabbricarono quei posamenti nel 1583, ma non vi misero sopra i colossi. Molto

piu che ho trovato nelle carte del notaio Gerolamo Arconio (A. S. C. IV, tomo

104, c. 161) l'atto ufficiale di consegna di uno delli Giganti cioè di

Castore e Polluce in cima della scala del foro del Camp. a. M Gio : Ant : Valsoldi,

fatto il 12 d'agosto 1594, perche egli lo restaurasse al prezzo pattuito di

scudi 450. Pure nel 1584 fu collocata sulla balaustrata della piazza columnam

milliariam primi ab urbe lapidis indicem (Forcella, n. 81-82). Le serviva di

piedistallo l'ara di Adriano C1L. VI, n. 967 a, sui fianchi della quale furouo

due volte incisi i nomi dei consiglieri Magarozzi, Gualtieri e Capocci. A costoro

si deve anche 1'acquisto e il trasferimento della statua di Baccante (Forcella,

n. 83), che ora si trova sulla sinistra del vestibolo del palazzo. Nel seguente

anno 1585 i Conservatori domandarono al card. Guastavillani, camerlengo, il

permesso di scavare dalla parte del clivo capitolino in cerca di materiali.

Nota.: Le sigle A. S- significano Archivio di Stato - A. S. C. Archivio Storico Capitolino - A. S. V. Archivio Segreto Vaticano A. S. R. S. P. Archivio della Società Romana di Storia Patria - CIL. Corpus Inscriptionum Latinarum.

Il debito pubblico del Campidoglio: finanza comunale e circolazione dei ...di Francesco Colzi - 1999

... 5 M' 1597 Piccolomini Erasmo Silverio abate 4 D 1644 Profana Elisabetta 10 -1 B 1629 Quattrocchi Felice 1 V 1593 Pierleoni Mario 3 G 1609 Quattrocchi.

MEMBRI DEL SENATO DELLA ROMA PONTIFICIA Senatori, Conservatori, Caporioni e loro Priori e Lista d’oro delle famiglie dirigenti (secc. X-XIX)

FONDAZIONE MARCO BESSO Claudio De Dominicis

CONSERVATORI

s.d. - Serie Cronologica de Consoli di Roma creati doppo li Re’ di Roma.

- (Cred. IV, to. 130).

1583-1/4 - Gomesio [Gomezio] Quattrocchio di S.

Angelo, Ascanio del Bufalo di Colonna, Vincenzio Americi della Regola - (Cred.

I, to. 28, c. 161v)

1586-1/1 - Avv.to Giovanni Battista Galgani di Campo Marzo,

Agostino Quattrocchio di Ripa, Francesco Rustici di S. Eustachio (tennero

anche il senatorato) - (Cred. I, to. 29, c. 14).

CAPORIONI e PRIORI s.d. - Nota distinta

del circuito de’ Rioni di Roma. - (Cred. VII, to. 1, c. 104)

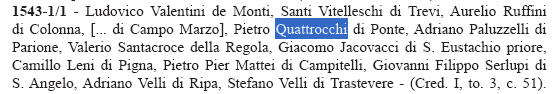

1543-1/1 - Ludovico Valentini de Monti, Santi Vitelleschi di Trevi, Aurelio

Ruffini di Colonna, [... di Campo Marzo], Pietro Quattrocchio

di Ponte, Adriano Paluzzelli di Parione, Valerio Santacroce della Regola, Giacomo

Jacovacci di S. Eustachio priore, Camillo Leni di Pigna, Pietro Pier Mattei

di Campitelli, Giovanni Filippo Serlupi di S. Angelo, Adriano Velli di Ripa,

Stefano Velli di Trastevere - (Cred. I, to. 3, c. 51).

1558-1/1 - Marcello Alberini de Monti, Vincenzio Calvi di Trevi, Alessandro

Crescenzi di Colonna priore, Giulio Staglia di Campo Marzo, Papirio

Quattrocchio di Ponte, Fulvio Amodei di Parione, Giacomo Santacroce della

Regola, Curzio Toscanella di S. Eustachio, Gregorio Subattari di Pigna, Francesco

Paparoni di Campitelli, Ascanio Mattuzzij di S. Angelo, Giacomo Ciamponi di

Ripa, Muzio Farinacci di Trastevere - (Cred. I, to. 20, c. 156v).

1559-1/4 - Giovanni Battista Salviati de Monti, Antonio Mattei di Trevi, Giuliano

del Forno di Colonna, Domenico Jacovacci di Campo Marzo, Gomesio

Quattrocchio di Ponte, Andrea Velli di Parione, Alessandro Giovenali

della Regola, Ludovico Lante di S. Eustachio, Orazio Muti di Pigna, Francesco

Paparoni di Campitelli, Vincenzio della Vetera di S. Angelo, Ottavio Teuli di

Ripa, Aurelio Mattei di Trastevere priore - (Cred. I, to. 3, c. 82; Cred. I,

to. 20, c. 184v).

1561-1/10 - Antonio Macarozzi de Monti, Gondisalvo Alveri di Trevi, Cola Jacovacci

di Colonna, Pietro Soderini di Campo Marzo, Papirio Quattrocchio

di Ponte, Silvestro Pichi di Parione, Paolo Incoronati della Regola, Ascanio

Caffarelli di S. Eustachio priore, Patrizio Patrizij di Pigna, Giacomo de Rossi

di Campitelli, Vincenzio Bonatti di S. Angelo, Francesco Paparoni di Ripa, Camillo

della Cetera di Trastevere - (Cred. I, to. 21, c. 122v).

1563-1/10 - Camillo Contreras de Monti, Alessandro Vitelleschi di Trevi, Giacomo

Maria Pallavicini di Colonna, Paolo della Riccia di Campo Marzio, Paolo Lancellotti

di Ponte, Fabrizio Massimi di Parione, Ranuccio Ranucci della Regola, Ascanio

Caffarelli di S. Eustachio priore, Paolo Binzoni di Pigna, Giacomo de Rossi

di Campitelli, Papirio Quattrocchio di S. Angelo,

Camillo Pignanelli di Ripa, Pompeo Ruggieri di Trastevere - (Cred. I, to. 22,

c. 17v).

1567-1/10 - Sebastiano Bolognini de Monti, Ottavio Muti di Trevi, Antonino Cioci

di Colonna, Alessandro Grandi di Campo Marzo, Pietro Antonio Bandini di Ponte,

Giovanni Lomellini di Parione, Fabio Sergardi della Regola, Ascanio Caffarelli

di S. Eustachio priore, Enea Gabrielli di Pigna, Marco Curzio Siconcelli di

Campitelli, Gomesio Quattrocchio di S. Angelo,

Silvio Velli di Ripa, Giovanni Giacomo Coleine di Trastevere - (Cred. I, to.

23, c. 80).

1570-1/4 - Domenico Ruffi de Monti, Rutilio Pini di Trevi, Valerio Antracini

di Colonna, Fausto Ventura di Campo Marzo, Bernardino Mazzei di Ponte, Vincenzio

Boccabella di Parione, Camillo Mancini della Regola, Domizio de Cavalieri [di

S. Eustachio] priore, Gregorio Subattari di Pigna, Mario Fani di Campitelli,

Agostino Quattrocchio di S. Angelo, Alessandro

Ridolfi di Ripa, Bernardino Mattei di Trastevere - (Cred. I, to. 24, c. 180v).

1580-1/4 - Bartolomeo Bonsi de Monti, Marco Antonio Vitelleschi di Trevi, Papirio

Sordi di Colonna, Alessandro Cardelli di Campo Marzo, Fabrizio Ferri di Ponte,

Eleno Mangoni di Parione, Giulio Pamfilij della Regola, Roberto Roberti di S.

Eustachio, Cesare Muti di Pigna, Giovanni Battista Gottifredi di Campitelli,

Gomesio Quattrocchio di S. Angelo, Biagio Capisucchi

di Ripa priore, Agostino Colacci di Trastevere - (Cred. I, to. 28, c. 30v).

1582-1/10 - Vincenzio della Fonte de Monti, Ortenzio Vitelleschi di Trevi, Rutilio

Pini di Colonna, Alfonso Soderini di Campo Marzo priore, Francesco Mazzei di

Ponte, Antonio Tronsarelli di Parione, Giulio Cambij della Regola, Alessio Alessij

di S. Eustachio, Lorenzo Altieri di Pigna, Pietro Margani di Campitelli, Agostino

Quattrocchio di S. Angelo, Lorenzo Peti di Ripa, Cosmo Stefanelli di

Trastevere - (Cred. I, to. 28, c. 124v).

LISTA D’ORO DELLA MAGISTRATURA CAPITOLINA

Dopo il cognome, tra parentesi, gli anni estremi nei quali è presente

nella Magistratura capitolina (conservatori e priori dei caporioni). Vengono

trascritte anche le forme diverse nelle quali il cognome si può trovare

ed i rimandi (v.) alle forme miste con altri cognomi. QUATTROCCHI

(1583-1586)

CRONOLOGIA DELLA LISTA D'ORO - QUATTROCCHIO

PIETRO 1543

QUATTROCCHIO

PAPIRIO 1558,

1561, 1563 .

QUATTROCCHIO GEMESIO

1559 GOMESIO

(Gomezio) 1567,

1580, 1583 -QUATTROCCHIO

GOMETIO (1583-1586)

QUATTROCCHIO AGOSTINO 1570,

1582, 1586 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verso la fine del Rinascimento

Roma rimaneva – nonostante alcune recenti innovazioni edilizie e

prestigiose costruzioni - sostanzialmente una città caotica d’aspetto

Medioevale. Proprio tra la seconda metà

del ’400 e il ‘500 si attua, grazie alla volontà di alcuni

pontefici e alla legislazione emanata per regolamentare i lavori pubblici, un

indirizzo politico teso a diminuire l'interesse di privati a favore di una maggiore

utilità pubblica.

MAESTRI DI STRADE E EDIFICI. A tale scopo si precisano

e sostanzialmente si rafforzano le funzioni dei Maestri delle strade e di edifici.

Questa magistratura era stata istituita dal comune capitolino in periodo medioevale

proprio per dirimere le questioni collegate al disordinato sviluppo urbanistico

di Roma, che avveniva senza regole ed era troppo

legato ad interessi privati. I Magistri sono già

attivi a Roma dai secoli XIII

e XIV. Il loro operato ci riporta ad una Roma

particolarmente caotica e litigiosa, dove si litiga spesso per problemi collegati

a confini, alle mura, agli scoli e ai deflussi delle acque. E così, in

quest'epoca, l'attività prevalente dei Magistri è proprio quella

di giudici nel dirimere tutte queste controversie. A ciò si aggiunge

anche una facoltà ispettiva sulla viabilità e nettezza urbana

di Roma. I pontefici comunque si appoggiano a questa magistratura, a cui progressivamente

verrà attribuito un ruolo decisivo nello sgombrare la città dall'invadenza

dell'abusivismo privato. La storia collegata alla politica urbanistica di Roma

è un intricato intreccio di provvedimenti pro e contro questi magistrati,

sia per porre rimedio alla inadempienza e negligenza spesso dimostrata nello

svolgimento dei loro incarichi, sia per questioni attinenti alle volere dei

pontefici. Il percorso lungo e travagliato iniziato all'epoca di Martino

V, si completa solo nel corso del '400 prima

con Niccolo V (1447-55) e poi con Sisto

IV (1471-1484) quando i Maestri di edifici e strade entrano definitivamente

a far parte dell'organigramma delle magistrature dipendenti dall' autorità

pontificia. In quanto tali gli vengono riconosciuti compiti e responsabilità,

e vengono dotati di strumenti idonei a perseguire la volontà pontificia.

AUDIO

Cronache e fioretti del monastero di San Sisto all'Appia - di Raimondo Spiazzi - 1994

Anno 1409 - Suor Maria Quattrocchi: della nobile famiglia molto stimata a Roma in quei tempi.

DOMENICANE: INDICE DELLE FAMIGLIE - ROMA

I 656

stemmi qui riprodotti riguardano i Casati

delle religiose del monastero dei Ss. Domenico e Sisto

(Roma) che, per decreto di Papa Onorio III, per

esservi ammesse, dovevano appartenere alla nobilta' romana o, eccezionalmente,

a quella forestiera.

QUATTROCCHI CON STEMMA-ROMA

ARCHIVIO STORICO ARALDICO ITALIANO

Cognome QUATTROCCHIO

Dimora principale: Possedimenti vari - Titolo nobiliare: Nobile - Conti

Palatini - Cavalieri Aurati

Fonti bibliografiche: Archivi St Arald

Cognome QUATTROCCHI

Dimora principale: Con piu' dimore - Fonti bibliografiche: Albo D'Oro Nob. It.

Parentele LI DESTRI - Parentele PATERNO'

Fonti bibliografiche: Archivio FaRom - Titolo nobiliare: Nobile - Conti Palatini

Quattrocchi Nobili

Laziale

Quattrocchi Nobili Piemontesi

Archivio di Società romana di storia patria - 1920

PARTE 1------------------------------------------------------------PARTE 2

PARTE 3--------------------------------------------------------------PARTE 4

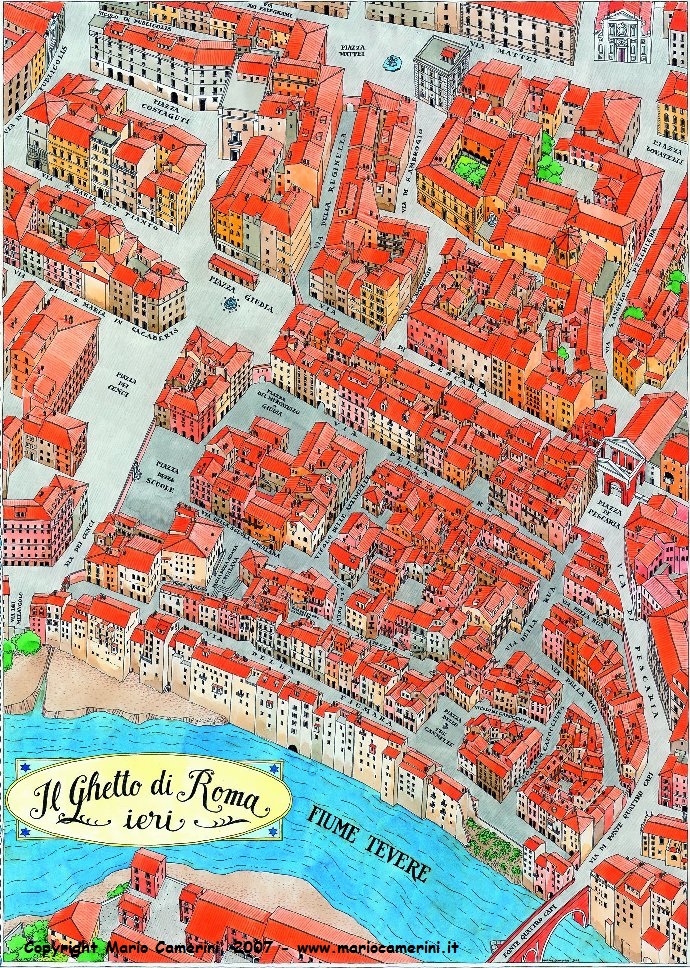

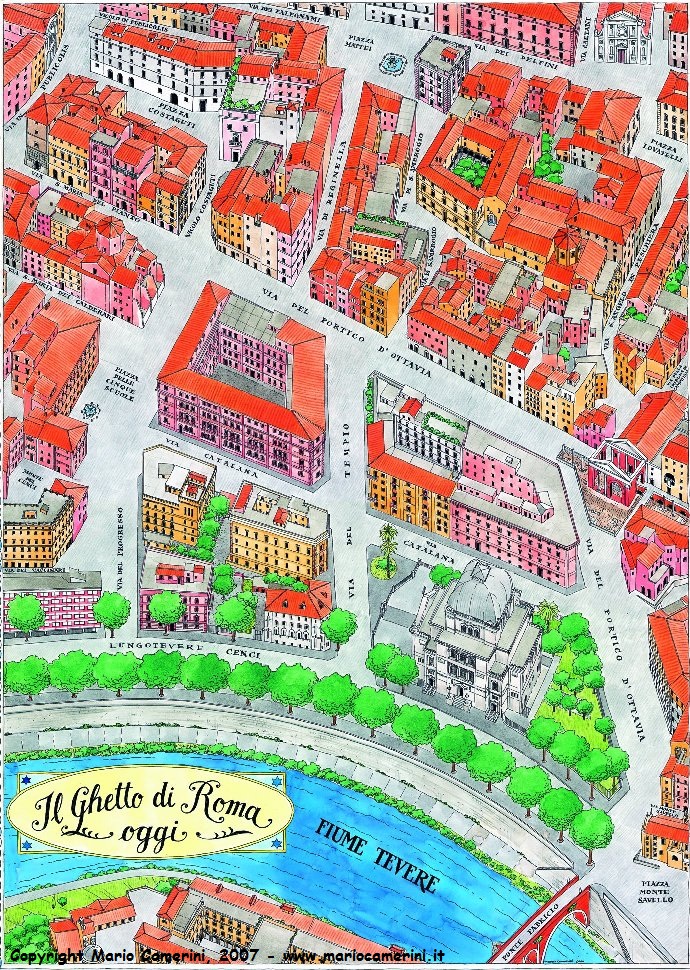

INSULA QUATTROCCHIO

DA PIAZZA FARNESE - A CAMPO DE' FIORI

DOVE ERA SITUATA L'ANTICA FARMACIA QUATTROCCHIO

"PALAZZO FUSCONI-PIGHINI"OGGI"DEL GALLO DI ROCCAGIOVINE"

L'attuale Palazzo fu ceduto dai Quattrocchio verso l'anno 1520-21 ad Ugo de Spina. Baldassare Peruzzi fu incaricato della renovatio dell'insula Quattrocchio in un palazzo che completò verso il 1525-27 quando era già di proprietà di Francesco Fusconi di Norcia, archiatra di Clemente VII e Paolo III; passò nel 1554 al nipote Mons. Adriano Fusconi Vescovo di Aquino, morto nel 1579 e da questi ai suoi nipoti Pighini. Dai Pighini passò ai marchesi Sparapani di Camerino. Alla fine del '700 apparteneva al monatero di S. Cosimato che fu soppresso nel 1810 dal governo francese e venduto nel 1811 all'asta. Fu allora acquistato dal marchese Curti Lepri. Nel 1872 passò in proprietà della marchesa Giulia del Gallo di Roccagiovine e appartiene tuttora (anno 1984) alla famiglia. La famiglia Quattrocchio sembra aver lasciato Roma per Viterbo nel periodo 1525-1529.

BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE II

OPERA DI BICCI UBALDO

"NOTIZIE STORICHE

DELLA FAMIGLIA BOCCAPADULI NOBILE ROMANA"

--Anno 1372 - Domenica di Carnevale Festa dei tori in sfilata dal Campidoglio a Piazza Navona con 13 carri trionfali trainati da tori. fra i 10 giocatori a cavallo per ogni Rione si riporta "il figlio di menico 4 ochi del Rione Ponte". Alla festa hanno partecipato 32mila persone ben selezionate e ben vestite. ----------------------------------------------------------------- --Anno 1536 - 21 maggio - Testamenti che riguardano il matrimonio di Prospero Boccapaduli ed Ersilia Leni, e insieme l'intero pagamento della dote promessa: "specialiter et expresse quandam domum sitam Roma in Contrada della Vacca regionibus Parionis cui ab uno latere est ospitium sive taberna della Vacca, ab alio bona illorum de Quattrocchio ante est Via Publicola ved si qui." traduzione: "nello specifico ed immediato circa la casa situata in Roma - Contrada della Vacca - Rione Parione - a un lato della quale si trova la "Taverna o Locanda della Vacca" e all'altro lato le proprietà di Quattrocchio , di fronte c'è Via in Publicolis".

Der Buon Governo des

Pompeo Ruggieri.

Die Fresken von Cherubino und Giovanni Alberti im Palazzo Ruggieri

in Rom Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der

Philosophie der Philosophischen Fakultäten der Universität des Saarlandes

vorgelegt von Susanne Hoppe M.A. aus Mannheim Saarbrücken, 2015

Diese Beobachtungen lassen sich auf die Dekoration der Sala dei Mesi des Palazzo Costaguti (Abb. 151-152) übertragen, der wenige Jahre vor den Fresken des Palazzo Ruggieri entstanden sein muss.(nota 392).

392 Über den Palazzo Costaguti erstmals ausführlich: Luigi Lotti, I Costaguti e il loro Palazzo di Piazza Mattei in Roma, Rom 1961. Der Autor schreibt die hier besprochenen Fresken Taddeo Zuccari zu und datiert sie aufgrund dessen Todesdatum vor 1566. Zuletzt wurden die Fresken der Sala dei Mesi von Cappelletti Antonio Tempesta und seiner Werkstatt in Zusammenarbeit mit Mathijs Brill zugeschrieben und in die zweite Hälfte der 70er Jahre datiert, s. Francesca Cappelletti, Paul Bril e la pittura di paesaggio a Roma 1580–1630, Rom 2005–2006, S. 18f; Dies., Roma 1580–1610. Una traccia per il contributo fiammingo alle origini del paesaggio, in: Silvia Danesi Squarzina (Hrsg.), Natura morta, pittura di paesaggio e il collezionismo a Roma nella prima metà del seicento. Italia, Fiandre, Olanda il terreno di elaborazione dei generi, Città di Castello 1996, S. 177-200, hier S. 183f. Der Palazzo war ab 1581 im Besitz der Quattrocchi, gelangte ab 1598 in den Besitz der Patrizi und erst 1624 in den der Costaguti. Stilistische Merkmale und dekorative Details, wie beispielsweise ein mit Edelsteinen besetzter Lambrequin über den Monaten Februar, Mai und November, an dem kleine Glaskugeln befestigt sind, die wie im Palazzo Ruggieri Schlagschatten an die Wand werfen, verweisen auf eine Entstehungszeit in den 80er Jahre des 16. Jahrhunderts, d.h. in eine Zeit, in der der Palazzo den Quattrocchi gehörte. Auch Guerrieri Borsoi hält eine Datierung in diese Zeit für wahrscheinlich. Für die Figuren schlägt die Autorin Baldassarre Croce als verantwortlichen Künstler vor, s. Guerrieri Borsoi 2000 b, S. 86, hier auch der Verweis auf weitere Literatur.

Traduzione: Queste osservazioni portano alla decorazione della Sala dei Mesi di Palazzo Costaguti ( fig . 151-152 ), che doveva essere fatta alcuni anni prima gli affreschi del Palazzo Ruggieri muss. (nota 392)

392 Forse per la prima volta Palazzo Costaguti nel dettaglio: Luigi Lotti, I Costaguti e il Loro Palazzo di Piazza Mattei in Roma, Roma, 1961. Le scritture dell'autore sui discussi affreschi di Taddeo Zuccari e datato a loro perché data la sua morte prima di 1566. Ultima Sala dei Mesi degli affreschi di Cappelletti Antonio Tempesta erano e suo laboratorio attribuito in cooperazione con Mathijs Brill e nella seconda metà degli anni '70 datata, Francesca Cappelletti nella monografia "Paul Bril e la pittura di paesaggio a Roma 1580-1630", Roma 2005-2006, p 18f. Roma 1580-1610. Una traccia per il contributo fiammingo alle origini del paesaggio, in: Silvia Danesi Squarzina (Hrsg.), Natura morta, pittura di paesaggio e il collezionismo a Roma nella prima metà del seicento. Italia, Fiandre, Olanda il terreno di elaborazione dei generi, Città di Castello 1996,, pp 177-200, qui p 183f. Il Palazzo era dal 1581 di proprietà di Quattrocchio è venuto dal 1598 in possesso di Patrizi e prima nel 1624 di Costaguti. Stilemi e dettagli decorativi, come un gioiello.Lambrequin sono fissati nei mesi di febbraio, maggio e novembre nelle piccole sfere di vetro, come in Palazzo Ruggieri, a gettare ombre sul muro, fa riferimento a una origine negli anni 80 del 16 ° secolo, che è il momento in cui il Palazzo apparteneva ai Quattrocchio. Guerrieri Borsoi ritiene che un incontro di questo periodo è probabile. Per le figure, l'autore propone come Baldassarre Croce artisti responsabili prima, s. Guerrieri Borsoi 2000b, p 86, anche qui il riferimento ad altra documentazione.

Palazzo Quattrocchio Patrizi Costaguti 1581-98 Roma Affresco Cavalier d'Arpino

video

Giovane con Canestra di Frutta di Caravaggio 1593-94

Caravaggio raccontato da Federico Zeri

ARCHIVIO della Reale Società Romana di Storia Patria Volume XLIV.MARGHERITA ALDOBRANDESCA E I CAETANI

Il Palestrina e il suo commercio

di Pelliccerie : La vedova Marmizzi aveva cominciato

a costruire dei muri per erigervi una casa; ma non bastandole il danaro per

continuare la fabbrica, determinò di rivendere il tutto. Lo stesso giorno

17 aprile 1589, nel quale il Pierluigi estinse il censo con la Pasquali -Rosari

e creò quello in favore di sua moglie, i due soci procedettero all'acquisto

del terreno (2), pagato quindici scudi, e delle ventotto canne di muro già

fabbricato, valutate. È noto che i Borghi Nuovi,

Sant'Angelo, Pio, Vittorio e Angelico corrono e correvano paralleli da Castel

Sant'Angelo al Vaticano; il corridoio seguiva

il borgo S. Angelo, le mura urbiche costeggiavano quello Angelico : il terreno

era forse situato in una delle vie attraversanti questi borghi. (2) Atti Compagni,

prot. 583 a ce. 463-69. I consensi dei confinanti e del Quattrocchio

furono stabiliti negli atti 20, 21 aprile e 7 giugno 1589; la misura

e la stima dei muri furono fatte — da Lucantonio Ricari — il 29 maggio.

Altri cinquantadue scudi : i confinanti, per i muri in comune, ebbero altri

venti scudi ed uno scudo ebbe Gomezio Quattrocchio

per il consenso e il laudemio sull'importo della vendita; in tutto la spesa

non arrivò ai novanta scudi. Sull'area, il Pierluigi e il Gagliardi,

sempre col guadagno della loro industria, fecero costruire due case, spendendovi

in tutto circa 1210 scudi e ricavandone ventisei scudi annui di affitto. Questo

affare pare risvegliasse le simpatie del Gagliardi verso la vedova Marmizzi,

perché qualche anno dopo, nel 1592, essi si sposarono (2); e il matrimonio

non ebbe davvero scopo di lucro, perché la Lucrezia non portò

in dote che 175 scudi, compreso il ricavato della vendita del terreno!

REPERTORIO DEI NOTARI ROMANI DAL 1348 AL 1927 Elenco di Achille Francois a cura di ROMINA DE VIZIO

De Pugnatoribus Hieronymus 1526

De Pusinis Paulus 1470

De Quarantottis Thomas 1568

De Quattrocchis Rocchinus Petrus 1523-1555

De Quattrocchis Petrus, et Sergasperis Michael 1523-1544

De Quintiliis Johannes Baptista senior 1509-1532

De Quintiliis Jo.Baptista junior 1586-1596

Riccobonus Jacobus Antonius 1569-1575

Ridulphus Georgeus 1501-1536

Rigotius Johannes 1577

Robertus Caesareus 1545-1559

Rocca Ludovicus 1540

Rocchinus Petrus alias de Quattrocchis 1523-1555

Rochus Alexander 1614-1626

Rogier Antonius 1522-1524

Collegio de' Notari Capitolini:

Notaio Pietro Rocchino alias Quattrocchio negli anni 1523-1525 (usava il Simbolo della Fenice)

Atti del Notaio Pietro Quattrocchio negli anni 1529-1555 (usava il Simbolo della Fontana)

Atto di nomina degli Eredi di Pietro Quattrocchio anno 1557

Notaio Gaspare Raisdettus

Studi di Paleografia Diplomatica

Storia e Araldica (saggi) 241 L 915

Si trova il nome di Valeriano Quattrocchio

1659-1660.

Studi di Paleografia Diplomatica Storia e Araldica - (saggi) 241 LE 914

Anno 1554 – Renzo Quattrocchio (Bianca) aveva la casa, in Rione Ponte, al n. 6 di quella che e' attualmente Via del Banco di S. Spirito, di fronte a Palazzo Strozzi.

27 marzo 1563. I registri camerali contengono nota di scudi 237 spesi per acconciare la strada da Castello Sant'Angelo al Belvedere. - Scudi 16 a B. Tagliacozzo per saldo del fosso dietro la cortina di Borgo Pio. Si e messo a fare la fossa et nettare sotto il ponte dove passa l'Acqua della Sposata dietro alle case de Quatrochi. (storia degli scavi di Roma e notizie di collezioni romane di antichità di Rodolfo Lanciani - pag.64 - Quattrocchi)

- Achivio capitolino: 5 luglio 1567 - accordo per un terreno fuori Porta Castella tra Laurentio e Martia de Quattrocchij e Papirio, Gometio e Giustino (o Agostino) anche loro de Quattrochij. (Notaro Curtius Saccoccius)

stampa: Porta Castella (scomparsa)

CASTEL SANT'ANGELO.

Storia degli scavi di Roma e notizie intorno le collezioni romane di antichità di Rodolfo Amedeo Lanciani, Leonello Malvezzi Campeggi, Carlo Buzzetti, Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte (Italy), Paolo Liverani - 2002

Pagina 84 - Palazzo Quattrocchi in Borgo 3, 72 Palazzo Radici (Pietro) in Borgo 3,51 Palazzo Ronconi (Cola) in rione Ponte 2, 51 Palazzo Rondinini al....

Il Gregorovius, nei Diari Romani, racconta l’episodio

dell’incontro (1355) tra il re di Boemia Carlo IV e il Papa proprio presso

la Chiesa di Santa Maria Maddalena, e sempre qui avevano sostato in precedenza

Enrico III (1046), Enrico IV (1084), Enrico V (1111), Federico I Barbarossa

(1155), Federico II con la moglie Costanza d’Aragona (1220). E’ comunque

certo che la piccola chiesetta sconosciuta a molti romani, fu una sosta obbligatoria

per i potenti della terra che venivano a Roma o per rendere omaggio al Pontefice

o per esservi incoronati Imperatori del Sacro Romano Impero. Qui venivano accolti

dai Cardinali, qui in questa chiesetta doveva fermarsi per indossare gli abiti

pontificali un papa che fosse stato eletto fuori Roma.

Anzi va ricordato il solenne giuramento al popolo di Roma che

gli Imperatori rendevano in prossimità del Borgo, precisamente prima

di passare il ponticello sul Fosso della Sposata ( doveva trovarsi all’incirca

dove è oggi il Mercato dei Fiori) che proveniva dalla Valle dell’Inferno

ed andava a gettarsi nel Tevere all’altezza di Ponte Cavour. Era a Borgo

San Lazzaro che il Pontefice, o un Suo Legato, andava incontro al “Potente”.

Qui dovevano fare atto di sottomissione al Pontefice, da qui partivano per andare

in San Pietro.

- Anno 1583 - Domenico Quattrocchio de Quattordio de Monferrato - speziale - coniugato con una Altoviti - aveva possedimenti presso Porta S.Giovanni verso S.Croce in Gerusalemme. Possedeva vari locali di spezie vicino al Pantheon, una fabbrica di candele in zona Banchi e il diritto di riscuotere i dazi sulle carni. (Archivio Segreto del Vaticano).

ARCHIVIO DI STATO DI ROMA - FORCELLA: ISCRIZIONI DELLE CHIESE DI ROMA

Quattrocchio

Giacomo - vol. 5 - pag. 182 - n. 512

Quattrocchio Gometio - vol. 1 - pag. 41 n. 77 -

pag. 42 n. 78 - vol. 5 - pag. 182 n. 512

Quattrocchio Pietro - vol. 5 - pag. 182 - n. 512

Quattrocchio Papirio - vol. 5 - pag. 182 - n. 512

- vol. 7 - pag. 210 - n. 434

Quattrocchio Virginia - vol. 7 - pag. 210 - n.434

Quattrocchio Lucrezia - vol. 7 - pag. 210 - n.434

Quattrocchio Alessandro - vol. 7 - pag. 210 - n.434

Quattrocchio Consalvo - vol. 7 - pag. 210 - n.434

Quattrocchio Agostino - vol. 5 - pag. 182 - n.512

- vol. 7 - pg. 210 - n.434 - pag. 240 - n.490 - vol. 9 - pag. 137 - n.273

Quattrocchio Flaminio - vol. 7 - pag. 210 - n.

434 - pag. 240 - n. 490 - vol. 9 - pag. 137 - n.273 - vol. 10 - pag. 219 - n.342

Quattrocchio Nicola Antonio - vol. 7 - pag. 240

- n.490

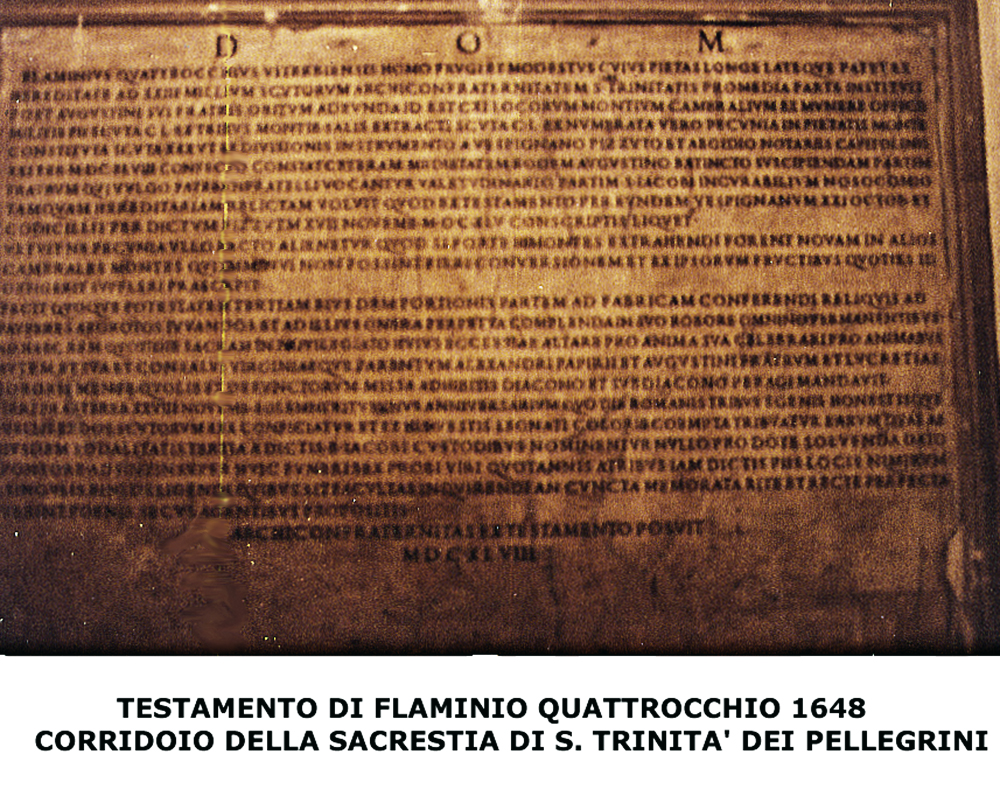

DONAZIONI DI FLAMINIO QUATTROCCHIO

Anno 1648 – Eredita' di Flaminio Quattrocchio – Fascicolo di suppliche bollo, pagamenti ed altro relativo all’Ufficio Collettoria del Piombo, di Cubiculario Apostolico e di Scudifero.

BOLLA DI NOMINA DI FLAMINIO QUATTROCCHIO

Flaminio Consalvo Quattrocchio - Nominato in S. Maria Maggiore "Referendario e Reggente di Cancelleria e Canonico di San Pietro Cubiculario Apostolico e Votante di Segnatura" da Papa Urbano VIII nel settembre dell'anno 1633. Atti del Notaio Giovanni Francesco Rosolino, cancelliere apostolico. Aveva gia' ricoperto la carica di "Scudifero".

TRADUZIONE DELLA BOLLA DI NOMINA A FLAMINIO CONSALVO QUATTROCCHIO

CUBICULARIO DI PAPA URBANO VIII

Angelo Andosilla referendario nell'una e nell'altra "Signatura del Santissimo Signore nostro il Papa e nella Cancelleria signore, giudice ed esecutore al posto dell'eminentissimo e reverendissimo signore cardinale Francesco Barberini Diacono di San Lorenzo in Damaso chiamato Sire Vice Cancellario, deputato in modo speciale dalla sede apostolica alle cose infradette ai venerabili e considerati uomini, signori Cubiculari apostolici secondo il numero dei partecipanti e a loro collegio ed ai difensori di questo e a tutti e a ciascuno degli altri ai quali interessa ,interessera' o possa interessare e che l'infradetta carica tocca e possa toccare in futuro a qualsiasi titolo siano valutati o di qualsiasi dignita' rifulgano, salute nel Signore. Ci (giungono) per parte del venerabile e considerato uomo, signor Flaminio Consalvo Quattrocchio, chierico romano e viterbense principale nominato nelle medesime lettere apostoliche, le lettere apostoliche del Santissimo in Cristo, Padre e Signore nostro per divina provvidenza Urbano VIII, con sue vere bolle plumbee: una e' una "littera gratiosa" con cordicella di seta di colore rosso e giallo, l'altra e' una "littera executoria" con cordicella di canapa pendente secondo il costume della Curia,(..) bollate, sane ed integre, non viziate, non cancellate ne' in alcuna parte sospette e mancanti di ogni vizio e sospetto. Noi con la dovuta reverenza abbiamo ricevuto e conservato tali lettere di tal contenuto: Urbano, Vescovo servo dei servi di Dio, al diletto figlio Flaminio Consalvo Quattrocchio, chierico romano e viterbense, cubiculario apostolico, nostro servitore, salute ed apostolica benedizione. I lodevoli meriti di probita' e virtu' riguardo ai quali,per testimonianza degna di fede, sei raccomandato presso di noi, ci inducono a trattarti con speciale simpatia e favore. Quindi la carica di cubiculariato apostolico, secondo il numero dei partecipanti, che il tuo Orazio Manilino cubiculario apostolico, secondo il detto numero, ricopriva, essendo stata vacante ed essendo attualmente vacante per la morte del detto Orazio, volendo trattarti con benevolo favore, in considerazione dei tuoi meriti premessi e da qualsiasi scomunica,sospensione ed interdetto e da altre sentenze ecclesiastiche, censure e pene (ricevute) dal diritto o dagli uomini in qualsiasi occasione o per qualsiasi causa, tuttavia se in qualunque modo sei coinvolto in queste cose per raggiungere la realizzazione delle cose presenti, assolvendoti e decretando che sarai assolto, ti concediamo ed assegniamo, per autorita' apostolica, la predetta carica, attualmente vacante, con tutti e ciascuno dei suoi onori, impegni, compensi e profitti consueti e ti sostituiamo e nominiamo al posto del detto Orazio per quel che riguarda la carica predetta, nonche' ti aggreghiamo favorevolmente al numero ed al consorzio degli altri diletti figli cubiculari apostolici secondo il detto numero, deliberando che tu, a partire da adesso, dovrai e devi essere ricevuto ed ammesso e sei ricevuto ed ammesso a tale carica nonche' agli onori, impegni, compensi e profitti predetti al posto del detto Orazio e che a te si risponda integralmente degli emolumenti predetti. Non opponendosi disposizioni ed ordini apostolici ed altre qualsivoglia cose contrarie. A nessuno, dunque, in generale, sia lecito infrangere questa pagina di nostra assoluzione, concessione, assegnazione, aggregazione e decreto o opporsi ad essa con temerario atto di audacia. Se tuttavia qualcuno, presumesse di attentare cio', consideri che andra' incontro all'indignazione di Dio onnipotente e dei beati Pietro e Paolo suoi apostoli. Dato a Roma, presso S. Maria Maggiore, l'anno dell'incarnazione del Signore 1633, il 1° settembre, undicesimo anno del nostro Pontificato.Urbano Vescovo servo dei servi di Dio al diletto figlio maestro Angelo Andosilla, nell'una e nell'altra signatura referendario, salute ed apostolica benedizione. Oggi al diletto figlio Flaminio Consalvo Quattrocchio, chierico romano e viterbense, cubiculario e servitore nostro, abbiamo concesso ed assegnato, per decreto apostolico, la carica di cubiculariato apostolico, secondo il numero dei partecipanti, in questo momento in modo certo e chiaro vacante, con tutti e ciascuno dei suoi onori, impegni, compensi e profitti consueti, come nelle nostre lettere redatte, e' contenuto in modo piu' completo. Di conseguenza, tenendo tu nella Cancelleria apostolica il posto del nostro diletto figlio il Cardinale Francesco Barberini, diacono di S. Lorenzo in Damaso, chiamato Sire Vice Cancellario, diamo incarico alla tua discrezione, per mezzo di scritti apostolici che e se dopo che le dette lettere ti siano state presentate, tu faccia per mezzo tuo o di altro, o di altri, per nostro decreto che il detto Flaminio o il suo procuratore a suo nome, sia ammesso a detta carica, nonche' agli onori, impegni, compensi e profitti predetti, secondo il contenuto ed il tenore del nostro decreto apposto in queste lettere, come e' usanza e che a lui si risponda integralmente riguardo agli emolumenti predetti, reprimendo coloro che si oppongono al nostro predetto decreto, con la dichiarazione che segue. Non opponendosi tutte quelle cose che nelle dette lettere, vogliamo non opporsi o se c'e' da parte della Sede apostolica una concessione ai diletti figli ed al Collegio dei cubiculari apostolici secondo tale numero o per chiunque altro insieme o separatamente, non possa essere interdetto, sospeso o scomunicato per mezzo di lettere apostoliche che non facciano piena ed espressa menzione, parola per parola, di tale concessione. Dato a Roma presso S. Maria Maggiore, l'anno dell'incarnazione del Signore 1633 - 1° settembre - XI anno del nostro pontificato. Dopo la presentazione ed accettazione di queste lettere apostoliche preinserite,fatte da noi e per mezzo nostro,come e' premesso,ci e' stato richiesto con dovuta saldezza, a difesa della parte del detto signor Flaminio, principale nominato nelle lettere apostoliche preinserite,di voler procedere alla esecuzione delle preinserite lettere apostoliche e del loro contenuto,secondo la forma a noi trasmessa e diretta per mezzo di esse dalla sede apostolica. Noi dunque Angelo Andosilla giudice ed esecutore predetto, ponendo bene attenzione che tale richiesta sara' giusta e consona alla decisione e volendo che l'ordine apostolico in questa parte a noi diretta,sia eseguita rispettosamente,come siamo tenuti,per questo motivo con l'autorita' apostolica concessaci e per la quale sorgiamo in questa parte,le predette lettere apostoliche e questo nostro procedimento e tutte le cose in essa contenute,a voi tutti sopradetti ai quali il nostro procedimento e' diretto ,insieme o separatamente, annunciamo e facciamo conoscere ,vogliamo che sia portato a conoscenza vostra e di chiunque di voi per mezzo delle presenti mantenga in solido ed ammoniamo in modo perentorio, insieme o divisi, ed ordiniamo che, immediatamente, presa visione ed accettate le presenti (lettere), accettiate ed ammettiate e facciate che sia accettato ed ammesso lo stesso signore Flaminio principale o il suo legittimo procuratore a suo nome, alla carica predetta ed al libero esercizio della sua carica, nonche' agli onori, impegni, compensi e profitti predetti al posto del detto Orazio e che rispondiate a lui riguardo ai profitti di tale carica, per quanto vi riguarda,insieme o separatamente e facciate che sia rispettata integralmente da altri quanto e' o sia stato globalmente deciso. E se per caso non disporrete di adempiere inflessibilmente a tutte e ciascuna cosa premessa, per quanto riguarda a voi e chiunque di voi in solido e se non obbedirete agli ordini ed ammonizioni e a tali nostri "brevi " apostolici, noi realmente e ufficialmente (siamo) contro voi tutti e singoli che vi sarete resi colpevoli delle cose premesse e generalmente contro qualsiasi oppositore e contro i ribelli e chi di per se' impedisce gli onori, l'aiuto, il consiglio o favore, pubblicamente o nascostamente, in modo diretto o indiretto, con qualsivoglia straordinario motivo o congettura e di qualsiasi dignita' , grazia, grado siano, da ora come da allora, contro, individualmente, contro i singoli, per il canonico avvertimento premesso del quale diamo notizia in questi scritti e senza dubbio promulghiamo le predette lettere apostoliche e questo nostro procedimento e vogliamo che le singole competenze di carica rimangano presso il detto signore principale e che non sia in qualunque modo ostacolato per mezzo vostro o di alcuno di voi o di qualsiasi altro o di altri, per forza o contro la sua volonta' e vogliamo che coloro che fanno il contrario ricadano, immediatamente, nelle nostre predette sentenze.come in questi scritti sono promulgate per mezzo nostro e riserviamo a noi comunque e solamente ad un nostro superiore l'assoluzione di tutti coloro che siano incorsi nelle nostre predette sentenze o in qualcuna di esse. A riprova e testimonianza di tutte queste e singole cose premesse abbiamo ordinato che le presenti lettere e questo presente pubblico documento del procedimento sia poi fatto e per mezzo del notaio infrascritto, sottoscritto e pubblicato e munito del peso del nostro sigillo che e' usato in tali occasioni. Dato e fatto a Roma, nella Cancelleria apostolica, nell'anno dell'incarnazione del Signore 1633, indizione prima, giorno (..) del mese di ottobre, XI anno del Pontificato del Santissimo Cristo Padre e Signore nostro, per divina provvidenza, Papa Urbano VIII, alla presenza dei rev.mi signori Muzio de (..) ed altri "abbreviatores maiores" delle medesime lettere apostoliche che presiedono, chiamati e richiesti come testi alle cose premesse. E queste cose, io Francesco Rosolino, notaio della Cancelleria apostolica, fui richiesto riguardo alle cose premesse, per questo ho sottoscritto e firmato il presente pubblico documento del procedimento.

Morto nel novembre 1645 Flaminio Consalvo Quattrocchio fu sepolto nella Chiesa della SS Trinita' dei Pellegrini davanti all'altare della Madonna. La Lapide per ordine testamentario doveva essere messa nel luogo di sepoltura. Al momento si trova nella parete destra della Sacrestia.

SS.TRINITA' DEI PELLEGRINI

TRADUZIONE DEI TESTAMENTI DI FLAMINIO QUATTROCCHIO

ALL’ARCICONFRATERNITA DI S. MARIA DELLA TRINITA’ DEI PELLEGRINI

AI FRATI DETTI "FATEBENEFRATELLI"

ALL'OSPEDALE SAN GIACOMO DEGLI INCURABILI

Flaminio Quattrocchio di Viterbo, di cui e' nota in ogni luogo la pia generosita', lascio' all’Arciconfraternita di S.Maria della Trinita' 23.000 scudi della sua eredita' cui aggiunse, dopo la morte del fratello Agostino, scudi 91, poi altri 90 che gli derivavano dai suoi incarichi militari ai monti camerali, poi altri 90 che gli derivavano dai monti del sale e altro, poi 30 in moneta corrente, come si puo' verificare dall’istrumento rogato da Vespignano ed Egizio Pizzuto, notai capitolini. L’altra meta' dell’eredita' del fratello Agostino la dono' ai frati detti Fatebenefratelli e all’ospedale di S. Giacomo degli incurabili, com'e' scritto nel suo testamento rogato dal Vespignano il 21 ottobre e dal codicillo rogato dal Pizzuto il 17 novembre 1645 in cui vengono indicate queste beneficenze. Di quei beni non frazionabili derivatigli dal reddito dei monti fece tre parti che destino' alla Fabbrica di Santa Maria della Trinita', ai poveri bisognosi e al soddisfacimento di obblighi perpetui che dovevano essere ottemperati perpetuamente e cioe' la celebrazione quotidiana di una messa per se' ad un altare privilegiato di quella chiesa e una messa mensile per l’anima di tutti i suoi defunti parenti. La cerimonia funebre fu celebrata in forma solenne il 28 novembre e nello stesso giorno furono elargiti a tre oneste e povere fanciulle una dote di 30 scudi, il beneficio del rimborso delle spese di culto dalla dote in favore del futuro marito per una, e per altre due la confezione di abiti di colore giallo dorato. Dei tre luoghi pii beneficiati, due hanno verificato gli adempimenti delle volonta' testamentarie. Come da testamento l’Arciconfraternita pose nell’anno 1648.

La Tomba di Flaminio era sita nell'Altare privilegiato della chiesa stessa.

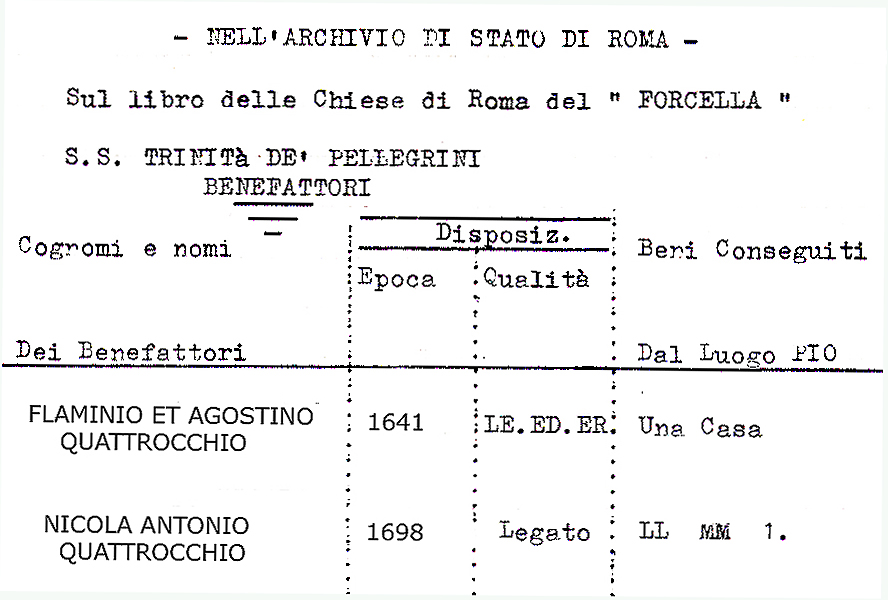

Archivio di Stato di Roma - Le Chiese di Roma del Forcella

Nell'elenco dei Benefattori di SS. Trinita' dei Pellegrini e' riportato il Lascito di una Casa da Flaminio e Agostino Quattrocchio nell'anno 1641. Mentre Nicola Antonio Quattrocchio Dona 1 Luogo di Monte 622 scudi (Vincolato) nell'anno 1698.

ISOLA TIBERINA - OSPEDALE FATEBENEFRATELLI

LE CHIESE DI ROMA

ILLUSTRATE - DI L. HUETTER

R.U. MONTINI - "SAN GIOVANNI CALIBITA"

La breve permanenza dei preti spagnoli nell'Isola si ricollega alle iscrizioni, ora nella cripta, di tre nobili conerranei: Annibale Moncalvi avvocato curiale, 1552; G.B. Lari e suo figlio Andrea, 1572 e 1578: Nello stesso sotterraneo, iscrizione del tempo delle monache: Annibale Balista de Notariis, ferrarese, "dux militum", 1569; altre più tarde di Flaminio Quattrocchio da Viterbo, Benefattore dell'Ospedale, 1645 e del portoghese Diego de Silva Caldeira, 1742, fratello di fr. Antonio Maria ex provinciale dei religiosi, il quale gli dedicò tale memoria, che oltre a vari legati pii istituì l'ospedale stesso erede universale delle sue sostanze.

TRADUZIONE DELLA LAPIDE COMMEMORATIVA

OSPEDALE FATEBENEFRATELLI–SAN GIOVANNI CALIBITA DI ROMA

A FLAMINIO QUATTROCCHIO

CITTADINO DI VITERBO IL QUALE ADEMPIENDO PER DEVOZIONE ROMANA E PER SUA GENEROSITA’

PAREGGI0’ L’OSPEDALE DI SAN GIOVANNI CALIBITA CON LA SESTA PARTE

DELLA SUA EREDITA . DOPO LA MORTE SUA E DELL' EREDE UNIVERSALE LI FECE PROPRI

EREDI.QUESTO SI TROVA NEI 37 “LUOGHI DI MONTE” (*)

CHE RISULTANO NON LIBERABILI (VINCOLATI) SENZA CHE SEMPRE CON PERPETUO E CONGIUNTO

IMPEGNO DI SACRO SUFFRAGIO QUOTIDIANO PER L’ANIMA SUA E DEI SUOI, ALL’ALTARE

DEI DEFUNTI. DA CELEBRARE NON OGNI ANNO, NON DOVUNQUE, NE’ MENSILMENTE.

ESTRATTO DAL ROGITO DI GIACOMO PIZZUTO E PAOLO VESPIGNANO CO-NOTARI NEL GIORNO

21 OTTOBRE 1645. I FRATELLI DI QUESTO CENOBIO POSERO BENEMERITI, ISPIRATI

AI DIRITTI DEI DEFUNTI.”

(*) Il luogo di monte puo' essere paragonato al titolo di credito. Il valore potrebbe corrispondere a circa 622 scudi. Uno scudo d'oro ha il valore numismatico di mille euro. Riportato al costo della vita nel 1648 di 2000 euro

TABELLA VALORE MEDIO ANNUO DELLE ENTRATE DELLE DOGANE DEL XVII SECOLO

Dogana di Ripa - scudi 83.408,34

Dogana di Terra - scudi

85.789,70

Dogana Grascia -

scudi 150.340,38

Dogana di Ripetta

- scudi 8.481,01

Altre dogane - scudi

137.381,50

Totale entrate:

scudi 465.400,93

ARCHIVIO DI STATO DI ROMA - LIBRO DELLE CHIESE

DI ROMA DEL FORCELLA

S.GIACOMO DEGLI INCURABILI - SEC. XVII A. 1648

TRADUZIONE DELLA LAPIDE TESTAMENTARIA DI FLAMINIO QUATTROCCHIO OSPEDALE SAN GIACOMO DEGLI INCURABILI - ROMA - PAVIMENTO DELLA CAPPELLA DI S. GIACOMO

A FLAMINIO QUATTROCCHIO VITERBENSIS, IL QUALE, IN PIENO POSSESSO DELLE SUE FACOLTA', PER MEZZO DI GIACOMO PIZZUTO E PAOLO VESPIGNANO CO-NOTAI DELLA CURIA (PER PRESA VISIONE) SOSTITUI' IL FRATELLO AGOSTINO (MORTO) CON L'OSPEDALE DI SAN GIACOMO DEGLI INCURABILI NELL'ASSE EREDITARIO PER LA TERZA PARTE DEI SUOI BENI CONSISTENTI IN 75 LUOGHI DI MONTE (TITOLI DI CREDITO) AFFICHE' LA PROPRIETA' DI QUELLI (AGOSTINO) NON POSSA MAI ESSERE CEDUTA. E TANTO QUANTO TOCCASSE DI PREZZO (RENDITA) VENGA RESTITUITO IN ACQUISTO DI ALTRETTANTI LUOGHI DI MONTE AFFINCHE' LA NONA PARTE DELLA RENDITA ANNUA FOSSE CONVERTITA IN AIUTO E ASSISTENZA AGLI AMMALATI. IN SUFFRAGIO PER L'ANIMA SUA E DEI SUOI CON L'ESPIAZIONE DI UN SACRIFICIO QUOTIDIANO E UNA MESSA SOLENNE MENSILE CELEBRATA IN QUESTO E IN UN ALTRO ALTARE PRIVILEGIATO DI QUESTO OSPEDALE CHE DEVONO ESSERE CELEBRATI ALTERNATIVAMENTE IN PERPETUO. I CUSTODI DEL BENEFICIO EROGATO EQUAMENTE E MEMORI DELL'IMPEGNO POSERO NELL'ANNO 1648.

IL PAVIMENTO DELLA CAPPELLA DI S.GIACOMO E' STATO SMANTELLATO PER RESTAURO FRA IL 1943 E IL 1959.

NEL CORTILE DELL'INGRESSO PRINCIPALE DELL'OSPEDALE S. GIACOMO - VIA A. CASANOVA - ESISTE UNA GROSSA LAPIDE COMMEMORATIVA CON LA QUALE SI ANNOVERA IL NOME DI FLAMINIO QUATTROCCHIO FRA I BENEFATTORI DELL'OSPEDALE.

Dall'archivio dell'Ospedale

S.Giacomo degli Incurabili

busta 226 - Domenico Quattrocchio de' Quattordio

de' Monferrato foglio 1: anni 1538-1607 - foglio 2: anni 1541-1574 -

foglio 3: anni 1554-1568

busta 227 - Flaminio Consalvo Quattrocchio foglio

1: anni 1619-1660.

Mons.Gaetano

Quattrocchi: Sacerdote per 29,4 anni un Vescovo per 7,3 anni

Vescovo Emerito di Mazara del Vallo Arcivescovo Titolare di Serra

16 giu 1850 Nato Mazarino

20 Dic 1873 23.5 Ordinato Sacerdote Sacerdote di Mazara del Vallo , Italia

11 Feb 1896 45.6 Designato Vescovo ausiliare di Mazara del Vallo , Italia

11 Feb 1896 45.6 Designato Vescovo titolare di Europus

16 Feb 1896 45.6 Ordinato vescovo Vescovo titolare di Europus

15 Giu 1900 49.9 Designato Vescovo di Mazara del Vallo , Italia

1 Apr 1903 52.7 Rassegnato Vescovo di Mazara del Vallo , Italia

1 Apr 1903 52.7 Designato Arcivescovo titolare di Serra

8 giu 1903 52,9 Morto Vescovo emerito di Mazara del Vallo , Italia

Arcivescovo Don. Gaetano Quattrocchi (nato 16 Giu 1850 È morto 8 giugno, 1903)

Mons.Can.co Don Vincenzo Quattrocchi, Cameriere Segreto di S.S.Pio X, Vicario Foraneo, fratello di Gaetano

Camerieri d'Onore in abito Paonazzo

del Santo Padre Pio XI:

9 febbraio 1925. Monsig. Alfonso Frattari, della diocesi La Piata.

11 febbraio 1925 Monsig. Egidio Quattrocchi, della

diocesi di Veroli.

Monsig. Pietro Quattrociocchi(Quattrocchi),

della medesima diocesi.

Monsig. Giuseppe Novelli, della medesima diocesi.

Quattrocchi Aegidius, 119.

Quattrocchi Petrus, 119,

Quattrocolo Henricus, 74-79, 81-83. Vinculi Defensor

S. Romana Bota

AMATESCHI - LA SOCIETA' ROMANA DALLA FEUDALITA' AL PATRIZIATO- 1816

Il Gregorovius dà il prospetto, ancora

insperato, delle maggiori famiglie intorno al 1500 dimoranti nei singoli rioni

di Roma. II prospetto del Gregorovius può bene essere trascritto per

il raffronto con l'elenco delle famiglie delle rinunce feudali, essendo l'uno

fonte e riferimento originario dell'altro.

"Intorno al 1500 le famiglie più illustri del rione Ponte erano

queste: Aczoti, Alexii, Andreozzi, Bartolomei, Bernabei, Bonadies, Bonaventura,

Cambii, Castelli, Cesarini, Capo de Ianni, Clodii, Lancellotti, Laurenti-Stati,

Lelli, Maffei, Martelli, Malglottii, Dello Mastro o De Magistris, Mercante,

Mosca, Nardi, Orsini, Parisii, Petroni, Pontani, Quattrocchio,

Sassi, Sanguigni, Lo Schiavo, Serruberti, Simeoni, Steccati, Surdi, Tebaldeschi,

Tocii, Tolomei, Vaiani."

Gli Studi in Italia: periodico

didattico, scientifico e letterario.Pubblicato da 1882: v. 5 (Jan.-June 1882).

Originale disponibile presso la la Biblioteca Pubblica di New York

...Nel Rione Ponte presso s. Andrea degli acquariatri

formicolavano le cortigiane che ambivano a frequentare le case dei nobili come

Boccapaduli, dei Mosca, dei Casali, dei Vannetti, dei Quattrocchi:

Il personaggio più importante era Fiammetta de Micaelis fiorentina di

nascita, svolge dal 1478 la sua professione a Roma, dove approda tredicenne,

con la madre anche lei meretrice, ed è l´amante en titre del cardinale

Jacopo Ammannati per un anno e mezzo. Il porporato, morendo nel 1479, la lascia

erede dei suoi beni nel testamento. Fiammetta riceve quattro proprietà

immobiliari. Una vigna con casino presso la Porta Viridaria del Vaticano; una

casa con torre nello scomparso vicolo della Palma, presso la chiesa dei Santi

Simone e Giuda, che oggi sorge sul vicolo di San Simone, una traversa di via

dei Coronari; una seconda casa in via dei Coronari 157 ancora esistente; e un

palazzetto con loggia ancora in piedi in via Acquasparta 16, ad angolo con la

piazza intitolata alla cortigiana. La fama di Fiammetta cresce con gli anni

e nel 1493 è l´amante en titre del cardinale Cesare Borgia.

INCONTRI NEL MEDIOEVO di Arsenio Frugoni

Quattrocchi, p. 300). ... avrebbe giurato, alla presenza di Bonifacio VIII, di aver partecipato al precedente Giubileo, parlano MA Flaminio (1498-1550) e ...

ARCHIVIO DELLA R. SOCIETA' ROMANA DI STORIA PATRIA

pag. 218 - Marmizzi, figlia del già defunto

Lorenzo Marmizzi, un calzolaio fiorentino, e di Lucrezia di Tommaso Bavoselli

: il sito era sotto la proprietà della famiglia Quattrocchi,

alla quale la Bavoselli pagava un canone annuo... I consensi dei confinanti

e del Quattrocchi furono stabiliti negli atti 20,

...

pag. 320 - Da un codice del secolo XIV, conservato nell'archivio Capitolare

della Basilica Vaticana il Signor D. Quattrocchi,

procustode dello stesso archivio, ha tratto il testo per una nuova edizione

dell'opera del Cardinal Jacopo Gaetano Stefaneschi sul Giubileo del 1300.

Quattrocchi Pietro, figlio di Benedetto Romano, vedovo della fu Felice Orsini, di questa curia, e la sig.ra Anna Maria Crauli, figlia di Filippo di Castel S. Pietro, in Sabina. Anno 1820 (notizia del Curato della chiesa di S. Crisogono). Forse e' un atto di matrimonio.

Quattrocchi Felice - figlio del fu Francesco e della fu Lucia. mori' il 2 gennaio 1811 e fu sepolto nella Parrocchia di San Lorenzo in Lucina.

Quattrocchi Anna Maria - figlia di Joacchino - moglie di Guglielmi Francesco - Sono i genitori di Guglielmi Gaspare.

Quattrocchi Sante - di Francesco Romano (Parrocchia di S. Marcello) - sposa la Signora Bufalini Elisabetta di Paolo Romano in San Lorenzo in Lucina. Anno 1807.

Quattrocchi Angelo - nato ad Alatri - figlio di Fortunato - ad anni 22, nel 1834, sposa Faraja Rosa figlia di Agostino Rosa, nata a Cascia.

Quattrocchi Giuliano - figlio di Giuseppe di Velletri, vedovo della fu Maria Rosati - sposa Gertrude Amici, figlia dell'illustrissimo Prospero Romano della curia di Santa Maria sopra Minerva. Anno 1807

Quattrocchi Stanislao - di Roma, ivi combattente nel 1849 - fascicolo 12921 del fondo militare Archivio di Stato di Torino.

DELLA PORTA E BASILICA DI S. LORENZO - DELLE CATACOMBE DI S. CIRIACA - DELLA BASILICA DI SANTA STEFANO - DELLE CATACOMBE DI S. IPPOLITO SOLDATO E DEL CAMPOSANTO DI ROMA - di Fabio Gori

IL CAMPOSANTO - Or facendo il giro delle pareti si rimarcano i sepolcri di Luigia Modelli De Angelis , Giuseppe De Angelis di Civitavechia , Niccola Pieri, del fanciullo Vincenzo Fasani, di Maria Dimario fidanzata a Piacentini, di Giacomo Poscelli, Marianna Tarnassi, Federico Bouruet (di stile bizantino), di Giuseppe Alciati di Velletri, Catarina Chialastri, delle famiglie Agostini Recchia e Adsenti, di Teresa Mattei, Simone Proferisce, di Elena Scarpini, di Maria Anna Adelaide Samat (col suo ritratto scolpito e con pittura, nella quale è dessa presentata alla Vergine ed al Bambino), Gian Battista Brancadoro, Pacifico Battistelli; del principe Casimiro Czetwertynski Komargrodi nato in Podolia e morto nella età di anni 34 nel 1839 (con bassorilievo indicante la Religione presso il busto del principe ed una donna afflitta allattante un pargolo e reggente colla manca un fanciullino , il quale mesto riguarda I' effigie di Casimiro) ; di Virginia figlia del marchese Gaetano Pizzardi bolognese, della virtuosa pittrice Fauslina Armellini a cui fu avo il chiaro scultore cav. Pietro Bràcci; del cav. Pietro Giuntotardi (nel bassorilievo alla Religione si presentano la Scienza e la Carità ) ; di Odoardo Anselmi ; di Domenico Mannucci e Chiara Salvi; della famiglia di Girolamo Salviati; del giovane studente di filosofia Filippo Sisco; di Antonio Garulli da Fermo, Maria Antonia Monti, Teresa Monarchi sposa di Michele Rossi Danielli da Viterbo, di Adelaide Scarafoni, del negoziante di lana e tela Carlo Francioni, di Francesca Bràcci, di Vincenzo Pacetti, del cav. Luigi Armellini scrittore vaticano e segretario del card. ministro dell'interno, del giovane scultore Luigi Vannutelli e famiglia, di d. Pietro Alessi filosofo teologo e professore di lingua ebraica defunto nel 1847, del viaggiatore spoletino Vincenzo Savi, della fam. Malfatti, di Napoleone Francesco Godard caporale nell'armata francese morto nel 1860, di Clementina Colonna, del fanciullino Alzemiro Rane, di Costanza de'conti Carradori, di Teresa Filippo ed Irene De Dominicis, della famiglia del cav. Marini, di Agostino Carini fanciullo, dello spagnolo D. Salvatore Borrell Margenat, di Francesco Sabbatini Quattrocchi, Carolina Sereni, Giacinta Gauttieri, Pietro Ranzi Ramolini, Domenico Montanari nativo di Fano procuratore di collegio, del giudice nella curia innocenziana avv. Giuseppe Tordi e di Palmira Manni.

VILLA QUATTROCCHI - VIA NOMENTANA

LA CAMPAGNA ROMANA: ANTICA,

MEDIOEVALE E MODERNA

di Giuseppe Tomassetti, Luisa Chiumenti, Fernando Bilancia, Francisco Tomassetti

Pagina 107 - Sulla via Nomentana, a mezzo miglio dalla porta, nella proprietà

Quattrocchi - confinante con la Villetta Torlonia

- è stata rinvenuta una epigrafe scritta su una lastra sepolcrale rettangolare

di marmo...